サトイモ科テンナンショウ属のテンナンショウ 三重県、奈良県、四国の山地に自生するユキモチソウ 仏焔苞の花の色が青いアオマムシグサ、仏焔苞から花軸の上部がむち状に伸びるウラシマソウ (←拡大画像はクリックします) 見分け方・特徴次に、テンナンショウ属の別種を紹介。 三葉天南星ミツバテンナンショウ Arisaema ternatipartitum サトイモ科テンナンショウ属の多年草。花期は4~5月。 やはり林に生えますが、マムシグサより奥深い山にある印象です。アオテンナンショウ篇 テンナンショウの見分け方続き。 ドーモ。テンナンショウ・ヘッズのLoupです。 生えている場所 里山にはあまり生えず、 標高4、500m位 のところから出てくる。1000m以上の標高まで生えている。 マムシグサ、ユキモチソウと比較して

自然毒のリスクプロファイル 高等植物 テンナンショウ類

マムシグサ テンナンショウ 見分け方

マムシグサ テンナンショウ 見分け方-キシダマムシグサ 分布:愛知県・近畿地方 付属体が棍棒状で、葉が鋸歯であるのが最大の特徴。仏炎苞は紫褐色で、オオミネテンナンショウに比べて先端は尾状に長く伸び る。ムロウマムシグサの別名もある。 ムロウテンナンショウテンナンショウは葉っぱの出方、つき方、茎の模様等々で見分けます。 葉っぱと茎が無いと・・・難しいですねぇ(^^; 下のはコウライテンナンショウで正解だと思いますが 上はホソバテンナンショウかなぁ?

栃木の平地のテンナンショウ属 備忘録 Kame3一家の風向水流

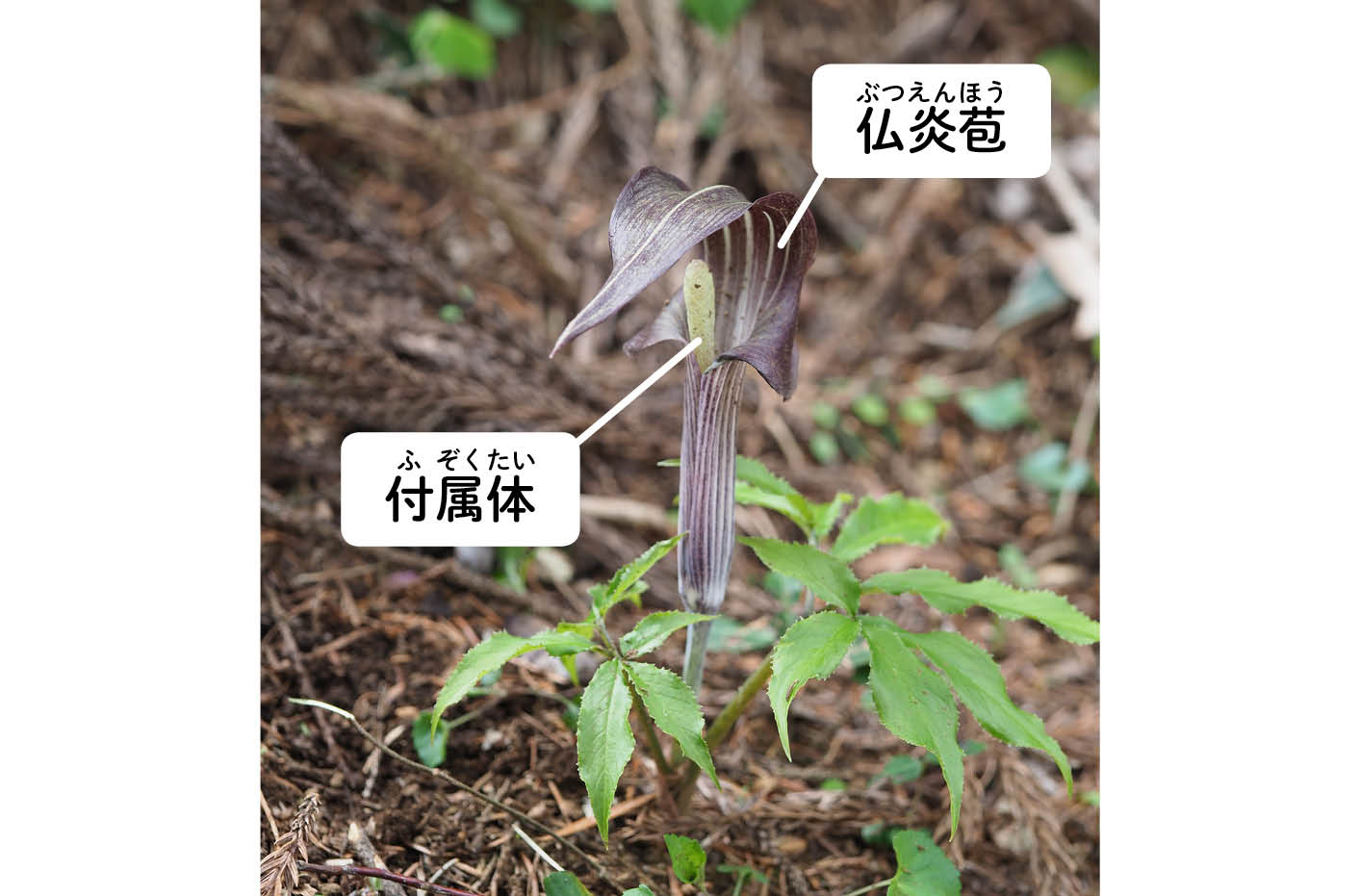

マムシグサ(サトイモ科テンナンショウ属) 種子から発芽したマムシグサは、一定の大きさになるまで何年間かは葉だけであり、花をつけられません。 筒の中から覗いている棍棒状の付属体の大きさが雌花序の方が太いのがわかります。 それからミミガタテンナンショウ みみがたてんなんしょう(耳形天南星) サトイモ科 学名:Arisaema limbatum 別名・別読み: マムシグサ 07年04月16日 東京都薬用植物園 にて マムシグサテンナンショウは葉っぱの出方、つき方、茎の模様等々で見分けます。 葉っぱと茎が無いと・・・難しいですねぇ(^^; 下のはコウライテンナンショウで正解だと思いますが 上はホソバテンナンショウかなぁ?

マムシグサやアオテンのように成長するだけ増えたりしない 実生個体なんかは4枚だったりする 小葉の形 どちらかというと菱型に近く、葉は大きい こんな感じのシルエット。ヒロハテンナンショウ系と違い一番外側の葉(この絵では左の葉の上二枚。テンナンショウ節 A sect Nepenthoidea /12 ユキミテンナンショウ節 A sectDecipientia /13 ウンナンマムシグサ節 A sect Franchetiana 87/14 クルマバテンナンショウ節 A sect Sinarisaema /15 マムシグサ節 A sect Pistillata) III日本産テンナンショウ属の図鑑 Enumeration of Arisaemaサトイモ科テンナンショウ属(広義の)マムシグサ 小屋の庭では典型的な蝮草である。僕はホソバテンナンショウと思っているのだが。サイト検索でも結局、分からない。 サトイモ科テンナンショウ属(広義の)マムシグサ 同じ日でもこちらは芽吹き。

ヒロハテンナンショウ、 セッピコテンナンショウ、 ミミガタテンナンショウ、 ハリママムシグサ 、 ユキモチソウ、 ムサシアブミ 分布:本州(東海~近畿地方) 生育環境:山地の林縁、やや明るい林下など。 花期:4~5月マムシグサ Arisaema serratum (サトイモ科 テンナンショウ属) マムシグサは北海道から九州に分布する多年草。 明るい森林や谷沿いのやや湿った場所に生育する。アオテンナンショウ篇 テンナンショウの見分け方続き。 ドーモ。テンナンショウ・ヘッズのLoupです。 生えている場所 里山にはあまり生えず、 標高4、500m位 のところから出てくる。1000m以上の標高まで生えている。 マムシグサ、ユキモチソウと比較して

自然毒のリスクプロファイル 高等植物 テンナンショウ類

Kame3一家の風向水流 栃木の平地のテンナンショウ属 備忘録

テンナンショウの仲間ってどんな植物? ウラシマソウ この植物の育て方 マムシグサ〔A seratum〕などは春になるとそのあたりの里山で普通に見ることができます。通常、茎が肥大した球根(球茎)をもち、春に花を咲かせます。マムシグサ Arisaema serratum (サトイモ科 テンナンショウ属) マムシグサは北海道から九州に分布する多年草。 明るい森林や谷沿いのやや湿った場所に生育する。舷部が日本のテンナンショウの中で一番長い。 大分県に似た集団が確認されているが,仏炎苞の緑色が濃く,白条が目立つ。 エヒメテンナンショウ A ehimense 愛媛県 カントウマムシグサとアオテンナンショウの自然交雑種と考えられている。

三ツ峠の高山植物 6月 醍醐山と下部 しもべ 温泉 楽天ブログ

テンナンショウ 高校生のぐうたら日記

オモゴウテンナンショウ (面河天南星) 花期:5月~6月 林内に自生する。オモゴテンナンショウとも言う。 花(仏炎苞)の特徴 仏炎苞は緑白色で、基部の方には細かい紫斑がある。サトイモ科テンナンショウ属のテンナンショウ 三重県、奈良県、四国の山地に自生するユキモチソウ 仏焔苞の花の色が青いアオマムシグサ、仏焔苞から花軸の上部がむち状に伸びるウラシマソウ (←拡大画像はクリックします) 見分け方・特徴テンナンショウ 山地の林内に生える多年草。 ミミガタテンナンショウの苞はこげ茶色だがマムシグサは緑色。 ミミガタテンナンショウの仏炎苞が開くところは耳たぶのように大きく出っ張る。 少し ヒトツバテンナンショウ サトイモ科 テンナンショウ

草のゆりかご

A Kayaharae على تويتر コウライテンナンショウ キタマムシグサ型 でよいと思います 舷部 蓋の部分 がドーム状に盛り上がり 白条の幅が広がるのが特徴です Arisaema Triphyllumとは花序 葉の形質が随分違います

マムシグサ 学名:Arisaema japonicum サトイモ科テンナンショウ属の植物。〔基本情報〕林内や林縁でみられる高さ1cmになる多 エバーグリーン「植物図鑑」は1万種類以上の日本の植物が見られる図鑑サービスです。サトイモ科テンナンショウ属(広義の)マムシグサ 小屋の庭では典型的な蝮草である。僕はホソバテンナンショウと思っているのだが。サイト検索でも結局、分からない。 サトイモ科テンナンショウ属(広義の)マムシグサ 同じ日でもこちらは芽吹き。マムシグサが家にやってきました。 マムシグサとはテンナンショウ属の毒草で、飢饉のとき非常用の食料とされてきた。毒抜きをすれば食べることができる。 そう知ったのは先日参加した櫛田川野食会。 でもって、

テンナンショウ 高校生のぐうたら日記

日本産テンナンショウ属図鑑 邑田 仁 大野順一 小林禧樹 東馬哲雄 本 通販 Amazon

コウライテンナンショウ こうらいてんなんしょう(高麗天南星) サトイモ科 学名:Arisaema peninsulae 別名・別読み: マムシグサ 03年05月22日 神奈川県大山 にて 通称マムシグサの仲間。テンナンショウ属は全国に様々なタイプがあり、ほんとに覚えにくい。 写真のものは、マムシグサとして分類されるものと思います。 北国の植物と生活2 山ウドは「マムシグサの育て方 5月の花 多年草 紫色の花 開花時期 4〜6月 スポンサー 生育地 多年草 植物のタイプ サトイモ科テンナンショウ属 多くの種類で楽しませてくれる!ユーフォルビアの魅力と育て方は

マムシグサの類は見分けがつきません 図鑑 Jp

奥多摩植物目録

マムシグサが家にやってきました。 マムシグサとはテンナンショウ属の毒草で、飢饉のとき非常用の食料とされてきた。毒抜きをすれば食べることができる。 そう知ったのは先日参加した櫛田川野食会。 でもって、テンナンショウ、ウラシマソウも同じサトイモ科で、毒草。 ヒガンバナ科、ケシ科、キンボウ 毒草 マムシグサ、ウラシマソウ、テンナンショウ 岡田恭子のハッピーマクロビオティックと自家製酵母パンの教室ブログコウライテンナンショウ こうらいてんなんしょう(高麗天南星) サトイモ科 学名:Arisaema peninsulae 別名・別読み: マムシグサ 03年05月22日 神奈川県大山 にて 通称マムシグサの仲間。

野の花52 マムシグサ 横浜市 10 04 25 音の楽しみ

Kame3一家の風向水流 栃木の平地のテンナンショウ属 備忘録

キシダマムシグサ 分布:愛知県・近畿地方 付属体が棍棒状で、葉が鋸歯であるのが最大の特徴。仏炎苞は紫褐色で、オオミネテンナンショウに比べて先端は尾状に長く伸び る。ムロウマムシグサの別名もある。 ムロウテンナンショウFig19 植林地の林床にムロウテンナンショウと混生するカントウマムシグサ。 (兵庫県篠山市・植林地の林床 155/8) 間伐の行き届いた比較的明るい植林地の林床にカントウマムシグサとムロウテンナンショウが混生している。

マムシグサ 蝮草 サトイモ科テンナンショウ属 草津温泉 草津スカイランドホテル 公式

マムシグサ 蝮草 サトイモ科テンナンショウ属 草津温泉 草津スカイランドホテル 公式

狭義のマムシグサ 草のゆりかご つるかめ山草園

マムシグサ Wikipedia

テンナンショウ 高校生のぐうたら日記

奥多摩植物目録

マムシグサ 蝮草 サトイモ科テンナンショウ属 草津温泉 草津スカイランドホテル 公式

マムシグサ 蝮草 の実 山に出かけてecoライフ

上高地のトレッキング ネイチャーガイドツアーなら唯一の民間常駐ガイド Fivesense ファイブセンス 旧称 上高地ナショナルパークガイド

自然毒のリスクプロファイル 高等植物 テンナンショウ類

自然毒のリスクプロファイル 高等植物 テンナンショウ類

山道に咲いてた花 有為転変

新品 山野草 カンアオイ マムシグサ アオオニ テンナンショウ 奈良県南部産 その2 の落札情報詳細 ヤフオク落札価格情報 オークフリー スマートフォン版

毒をもち 性転換し 昆虫をあざむく マムシグサ の仲間のすごいヒミツ 記事カテゴリ Buna Bun Ichi Nature Web Magazine 文一総合出版

マムシグサ 屋久島カヤックガイド アペルイ

ミミガタテンナンショウ 里山コスモスブログ

毒をもち 性転換し 昆虫をあざむく マムシグサ の仲間のすごいヒミツ 記事カテゴリ Buna Bun Ichi Nature Web Magazine 文一総合出版

マムシグサ 蝮草 サトイモ科テンナンショウ属 草津温泉 草津スカイランドホテル 公式

上高地のトレッキング ネイチャーガイドツアーなら唯一の民間常駐ガイド Fivesense ファイブセンス 旧称 上高地ナショナルパークガイド

マムシグサの投稿画像 By ぴっきーさん 18月5月2日 Greensnap グリーンスナップ

三ツ峠の高山植物 6月 醍醐山と下部 しもべ 温泉 楽天ブログ

栃木の平地のテンナンショウ属 備忘録 Kame3一家の風向水流

マムシグサ なんでだろうと思う気持ち

自然毒のリスクプロファイル 高等植物 テンナンショウ類

ミミガタテンナンショウの投稿画像 By ソメさん 和風ティストとマダム倶楽部とサトイモ科 と俺は男だ とgs男子と山野草図鑑とテンナンショウ属 17月5月26日 Greensnap グリーンスナップ

花以外での四国のテンナンショウ見分け方 Diary Of Rheophyte

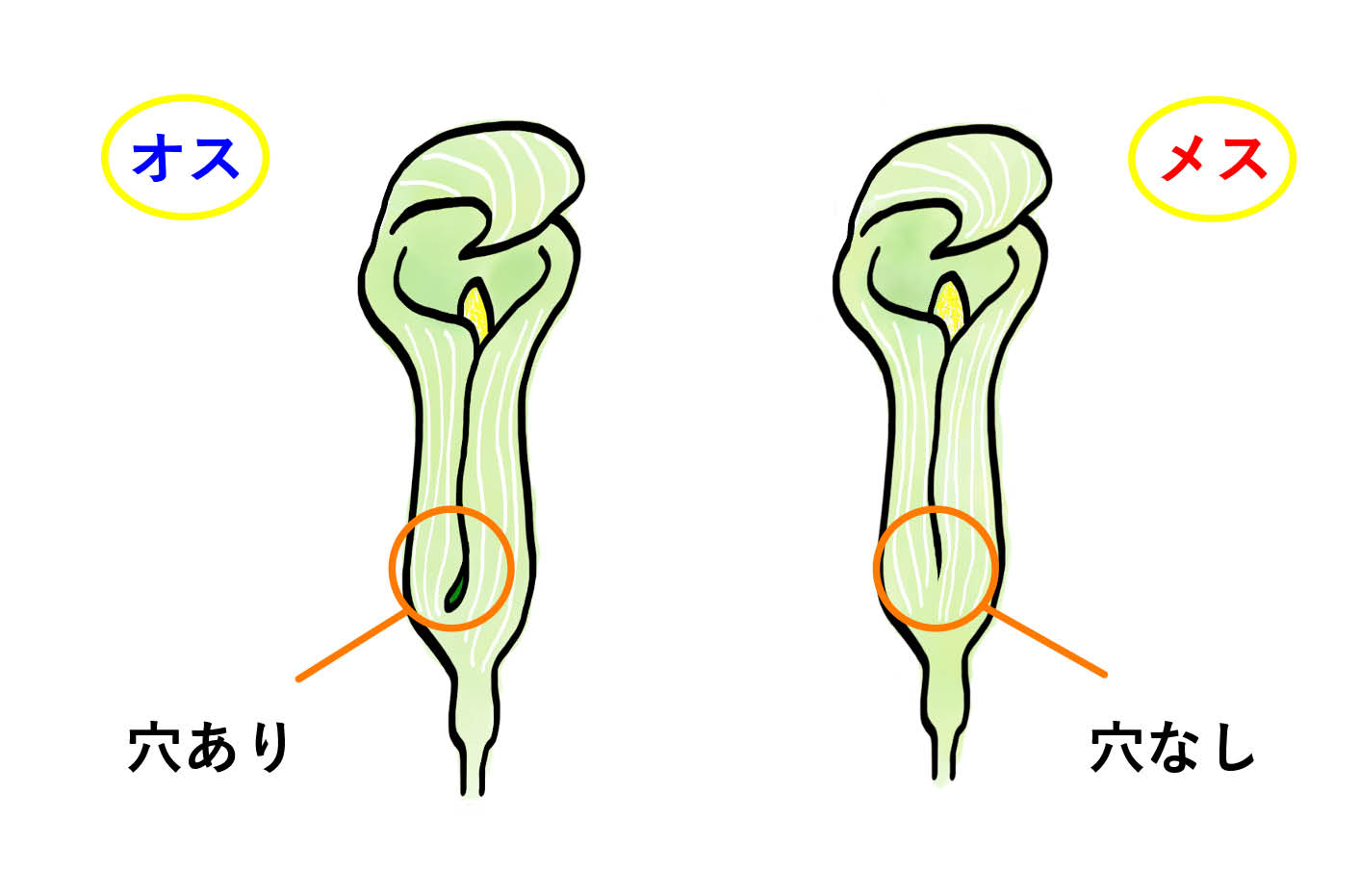

毒をもち 性転換し 昆虫をあざむく マムシグサ の仲間のすごいヒミツ 記事カテゴリ Buna Bun Ichi Nature Web Magazine 文一総合出版

テンナンショウとは コトバンク

テンナンショウ 高校生のぐうたら日記

マムシグサの類は見分けがつきません 図鑑 Jp

マムシグサ 蝮草 サトイモ科テンナンショウ属 草津温泉 草津スカイランドホテル 公式

奥多摩植物目録

テンナンショウ マムシグサの実 の写真素材 画像素材 Image

奥多摩植物目録

テンナンショウ 高校生のぐうたら日記

Kame3一家の風向水流 栃木の平地のテンナンショウ属 備忘録

山道に咲いてた花 有為転変

奥多摩植物目録

花以外で 大体 わかる四国のテンナンショウ見分け方 テンナンショウ

奥多摩植物目録

マムシグサ 蝮草 の実 山に出かけてecoライフ

新品 山野草 カンアオイ マムシグサ アオオニ テンナンショウ 奈良県南部産 その2 の落札情報詳細 ヤフオク落札価格情報 オークフリー スマートフォン版

錬金魚術 テンナンショウの管理について

テンナンショウ属 Arisaema

18 05 ウトナイ湖サンクチュアリ ブログ

上高地のトレッキング ネイチャーガイドツアーなら唯一の民間常駐ガイド Fivesense ファイブセンス 旧称 上高地ナショナルパークガイド

令和2年度自然環境監視業務 5月 北海道千歳市公式ホームページ City Of Chitose

ビーグル号 冒険の旅にでかけよう 筑波山で見たマムシグサの仲間は

栃木の平地のテンナンショウ属 備忘録 Kame3一家の風向水流

毒をもち 性転換し 昆虫をあざむく マムシグサ の仲間のすごいヒミツ 記事カテゴリ Buna Bun Ichi Nature Web Magazine 文一総合出版

Added By Kake Teria Instagram Post 過去pic 風に吹かれて 蝮草 マムシグサ 高麗天南星 コウライテンナンショウ Arisaema Serratum 小さな森の蝮草 野の花 山野草 野草 花 植物 森 森に棲む 北海道の北の ほう Wildflowers Flowers Plants Forest

奥多摩植物目録

ユキモチソウとウラシマソウ 奇妙な花です 丹羽郡大口町酒井接骨院 マッサージ はりきゅう院 淳ちゃん先生のブログ

A Kayaharae على تويتر コウライテンナンショウ キタマムシグサ型 でよいと思います 舷部 蓋の部分 がドーム状に盛り上がり 白条の幅が広がるのが特徴です Arisaema Triphyllumとは花序 葉の形質が随分違います

Field Memo 09年4月

奥多摩植物目録

上高地のトレッキング ネイチャーガイドツアーなら唯一の民間常駐ガイド Fivesense ファイブセンス 旧称 上高地ナショナルパークガイド

良く分からない高山植物 古典技法で現代を撮る 湿板写真の日々

栃木の平地のテンナンショウ属 備忘録 Kame3一家の風向水流

山野草 マムシの値段と価格推移は 49件の売買情報を集計した山野草 マムシの価格や価値の推移データを公開

クマガイソウ 日陰に咲く 時々の野鳥たち

三日月 ミミガタテンナンショウ 以前お話したウラシマソウやマムシグサの仲間です こちらは実のお写真 マムシグサとの見分け方は苞 ミミガタテンナンショウの苞は茶色でマムシグサは緑色 ミミガタテンナンショウの仏炎苞が開くところは耳たぶのように大きく

カラーの仲間 ミズバショウなど 団塊の広場 カメラ 旅行 趣味 日常

狭義のマムシグサ 草のゆりかご つるかめ山草園

奥多摩植物目録

奥多摩植物目録

上高地のトレッキング ネイチャーガイドツアーなら唯一の民間常駐ガイド Fivesense ファイブセンス 旧称 上高地ナショナルパークガイド

マムシグサの類は見分けがつきません 図鑑 Jp

マムシグサ 蝮草 の実 山に出かけてecoライフ

ビーグル号 冒険の旅にでかけよう 筑波山で見たマムシグサの仲間は

野の花52 マムシグサ 横浜市 10 04 25 音の楽しみ

ウバユリの実の投稿画像 By ゆうゆうtaichiさん テンナンショウと軽井沢町植物園 18月10月17日 Greensnap グリーンスナップ

山野草 マムシの値段と価格推移は 49件の売買情報を集計した山野草 マムシの価格や価値の推移データを公開

山野草 マムシの値段と価格推移は 49件の売買情報を集計した山野草 マムシの価格や価値の推移データを公開

5月会員限定特別観察会 富士山周辺のテンナンショウ属植物の観察 富士山自然学校 株

テンナンショウ 高校生のぐうたら日記

テンナンショウ属 Arisaema

多々狩れ 超きのこ生命体マッシュルーマー 今の時期は色々なテンナンショウ 属の花が見られる 葉とは別に地上から花を伸ばすウラシマソウと違い 茎の先端に開花するマムシグサ 秋になると赤いトウモロコシみたいになるやつ おさんぽミュージアム

マムシグサ 西谷写真館

山道に咲いてた花 有為転変

カラーの仲間 ミズバショウなど 団塊の広場 カメラ 旅行 趣味 日常

マムシグサ 図鑑 Jp

長瀞アルプスから荒川散歩 れおまるさんの宝登山 長瀞アルプス 不動山 陣見山 鐘撞堂山の活動日記 Yamap ヤマップ

奥多摩植物目録

浮御堂だより まむし草 マムシグサ

毒をもち 性転換し 昆虫をあざむく マムシグサ の仲間のすごいヒミツ 記事カテゴリ Buna Bun Ichi Nature Web Magazine 文一総合出版

Tidak ada komentar:

Posting Komentar